如何通過穴位按壓來舒缓疼痛及其它不适?

麥舜夫醫生

疼痛是北美洲影响人体健康的最大问题。根据 Spence 1990年的统计报告,每3人之中就有1个受慢性疼痛所煎熬。据估计,每年因疼痛导致不能工作以及为其所花的医疗开支, 总共要耗去700亿元美金。因此,能让普罗大众掌握一些缓解疼痛的技巧,对患者本人以至整个社会都百利而无一害。本文旨在向读者介绍一些常用穴位及按摩方法,希望对 那些患有慢性疼痛的病人,能有些许的帮助。

舒缓疼痛的中医理论

人体为何会出现疼痛?从西医生埋的角度来看,疼痛是我们身体的中预警系统,当身体受到损害时,感觉器官把信息传给大脑,然后立即作出反应。例如我们的手碰到烫的 物件马上避开就是一个例子。当人们觉某部位痛时,提示该部位正受着物理、化学、炎症或生物等的伤害。在中医的角度,疼痛被解释为体内经络的阻塞。传统中医认为, 正常人体内满布经络,人体内脏腑之精气血就是通过这些经络流至全身的。当身体正常健康时,气血能在经络中畅通循环,但当人体因阴阳失衡出现病征时,这些经络就会 出现阻塞。当某经络出现阻塞时,就会出现与该经络相关的器官或部位出现疼痛。此即所谓中医所说的"痛则不通,通则不痛"。

中医在治疗痛症时,不管其采取何种方法(如针刺、艾灸、跌打、按摩、拔罐、刮沙、或内、外用药等),其目的就在于去除经络的这些阻塞。远古时期,当人们身体内脏有 病时,往往发现体表某些点会有压痛,当用石块或骨针按压或刺该痛点一段时间后,内脏的病好转了,压痛点亦随之消失。久而久之,人们发现与某器官有关连的一些点(穴 位)可连成一线,当刺激该线上的穴位时,则可治疗该器官引发的病征,例如从胸部至拇指有11个穴位连起一线与肺功能有关,被称之为肺经,当病人咳嗽时,刺激该经上的 穴位,便有止咳的功效。这样便发展出今时所见的针灸经络学说。当我们身体某处出现病痛时,提示着体内某些经络有了阻塞,如果我们刺激(针刺、按压等)与其相关的某些 穴位,便可以去除经络的阻塞,使得疼痛得以舒缓。这种刺激,有时可收到甚至可以说是惊人的疗效。

本文给读者介绍一些与镇痛有关的常用穴位。读者可根据疼痛的部位,选择相关的穴位,用手指或小棍按揉该穴位5-10分钟,力度以穴位感觉十分酸痛为度。每天可反复按揉 数次。本操作具有两大好处,(1)操作方便简单,可以在任何时间、任何环境下进行; (2)不像服药,本操作为"非入侵性治疗",其操作绝无副作用。但有一点需提醒,本操作 只适用于诊断明确的慢性疼痛,或功能性疼痛,对于那些危及生命的器质性疼痛(如急性外伤、感染、肿瘤或心血管疾病),应立即寻求西医诊治,确诊无危险后才可试行此操作。

舒缓疼痛的14个常用穴位

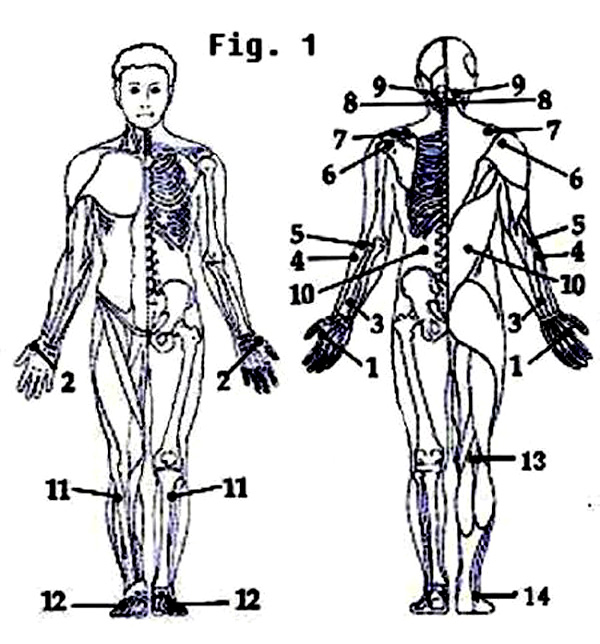

本文所列举的14个穴位 (图1),除对于预防和舒缓疼痛有一定帮助外,某些穴位还起到全身调整作用。不少病人经常按摩这些穴位后,除了感觉关节疼痛得以舒缓外,还会 感觉精神及睡眠都得以改善,某个案还报道过敏症状消失。(欲看清图1,请点击这里或直接点击图1)。

以下是所列的14个常用穴位及其作用:

穴位 1:合谷穴

在手背第1、2掌骨间,拇、食指合拢时肌肉最高处。取穴方涝:张开拇、食两指,以另一拇指横纹置于虎口边缘,拇指尖所压处就是该穴。该穴位有祛风解表、疏经止痛 、通络开窍的作用。可用于头、面、颈部的所有疼痛,亦可用于手部、手臂、腕、肘、肩关节等的疼痛。本穴是手阳明的原穴,是一个用于调整全身非常常用的穴位,例如 便秘、神经痛、失眠等按压此穴有时也能起效。

穴位 2:鱼际穴

位于掌面鱼际部第一掌骨外侧中点赤白肉际处。本穴是手太阴肺经的荥穴,除可用于止咳漱、咳血及发热外,尚可舒缓头痛、咽喉干痛、失音、乳房肿痛及肘臂挛痛等。 临床中有时还用此穴作戒毒或戒烟之用。

穴位 3:外关穴

位于前臂腕背横纹上2寸两骨之间。本穴是手少阳径的络穴,是身体八脉交会穴之一。临床上此穴常用于热病、头痛、目赤肿痛、鼻衄、耳鸣、耳聋胁肋痛、瘰疬、颊颔肿 等。对于舒缓关节关疼痛,此穴对肘、臂、手指疼痛及屈伸不利有效。

穴位 4: 手三里穴

位于前臂外侧肘关节对下2寸肌肉突起处。该穴对身体上半部的疼痛有舒缓作用,如手臂不仁、肘挛不伸、腰背痛、腹痛、腹泻等。当身体上半部有关节炎伴晨僵时(如 上肢类风湿性关节炎患者),每天起床时刺激此穴1分钟,对减少晨僵有帮助。另外,该穴对于全身调整也有作用,例如当因痛症而觉疲乏或抑郁时,该穴也会出现压痛。临床 上尚用该穴治中风偏瘫、瘰疬、颊颔肿、失音等。

穴位 5:曲池穴

屈肘,肘横纹外端与骨连线中点处即是该穴。该穴是手阳明的合穴,除治疗上肢疼痛外,本穴是调理全身的重要穴位,临床上被用于治疗例如皮肤科、 妇科、耳鼻喉科及精神科等多种疾病。

穴位 6:肩髃穴

是用于缓解肩周炎、腱鞘炎和肩滑襄炎的常用穴位。当上臂外展平举时,肩峰骨突前边的凹陷便是该穴。此穴还可用于治疗肩背痛、手臂挛急及麻痹、半身不遂、风热头 痛等。

穴位 7:肩井穴

当低头时,摸到颈胸交界的骨突与肩峰连线中点处正是此穴。该穴是胆经阳维脉交会穴,常用于治疗肩背痛、臂不举、颈项强痛、落枕等。还可用于中风偏瘫、产后血晕、 无乳汁或乳痈等。

穴位 8:新设穴

此为治疗后头痛、颈项强痛、落枕、肩背酸痛的常用经外奇穴。还可用于咳嗽、咽痛等。位置位于颈后发际下1.5寸相当于第四颈椎横突斜方肌外缘。本人临床发现此穴 对于缓解受伤后的精神紧张效果显著。

穴位 9:风池穴

位于后脑枕骨下缘与脊柱两侧突起之肌肉外缘的交界处。这是一个用途甚广的穴位,在治痛症方面,它可止后头痛、止颈背部的疼痛及僵硬。对于全身来说,它可舒缓 感冒、高血压、失眠、头晕、眼刺激征、精神压力等神经系统的症状。

穴位 10:肾俞穴

第二腰椎旁开1.5寸处(两边盘骨外侧最高点连线跨过的是第四腰椎,向上数两格就是第二腰椎)。该穴对医治腰痛、遗精、阳萎、泄泻、月经不调、头昏、目眩、耳鸣等 有效。是年老者壮腰健肾保健的重要穴位。

穴位 11:足三里穴

这其实是一个常用于调整全身的穴位。古人云:"若要常安康,三里永不干"。意思是用艾条将该穴位烧伤,另其流水,痊愈又再灼至出水,这样身体就可百病不侵。 按压此穴位,可令患痛症(不管何处痛)者对痛的忍耐能力增高。所以它能缓解人们的疼痛和疲劳,增加全身的抗病能力。由于它是足阳明胃经的合穴,所以是治疗胃肠道 疾病的要穴。同时它又是保健的重要穴位。它位于膝关节下方三横指、胫骨外一横指处。

穴位 12:足临泣穴

本穴位于足脊外侧第4、5跖骨汇合部的凹陷中。本穴八脉交会穴之一,除可治疗足跗及足趾肿痛外,尚可治疗中风偏瘫、痹痛不仁、月经不调、胁肋痛、眼外眦肿 痛、目眩等。

穴位 13:委中穴

此为治疗膝关节炎的重要穴位。它位膝后横纹的中点处。当患者有关节炎突然关节锁着时,大力按此穴1-2分钟,关节可松缓。因本六是手、足太阳经交会穴,它尚是治疗 腰背痛、中风、小便不利、丹毒等病的重要穴位。

穴位 14:昆仑穴

此穴位于足外踝与跟腱之间的凹陷中,对于治疗腰背痛,它的作用与委中穴相似,但它尚可用于治疗足跟痛、踝关节痛、头痛、颈紧痛以及眼睛的问题。

如对上文所介绍的按摩穴位及方法有什么疑问,欢迎致电604-533-8573给麦舜夫医生查询。